1.伊野駅側線跡

伊野駅のトイレの横にそれはある。トイレの横より高知方面向きに側線があった。現在車止めの跡が残っている。

同じ場所から高知方面。

奥のほうで溝が不自然に本線のほうにカーブしている。

2.斗賀野駅側線跡

斗賀野駅の駅舎向かって左側にある。車止め部分、陰になって見にくくなってしまったが残っている。線路跡はお花畑になっている。 斗賀野駅の駅舎向かって左側にある。車止め部分、陰になって見にくくなってしまったが残っている。線路跡はお花畑になっている。

3.高知駅前電停の今昔

高知駅前電停は、開業当時は西側(高知署前方面)にあり、電停は高知通運高知支店付近にあった。1950年頃、都市計画で駅前広場が拡張されたが、軌道の一部が広場にかぶってしまうため、東側に移設された。これが2001年まで使われていた二代目の停留所である。この停留所も高知駅前改良工事に合わせ、駅正面に移転してきた。今までと比べ、距離が格段に近く、歩道橋の上り下りも解消されるため、格段に利便が向上した。ただ、これはまだ仮設のもので、高知駅高架化の際にまた付け直す模様。 高知駅前電停は、開業当時は西側(高知署前方面)にあり、電停は高知通運高知支店付近にあった。1950年頃、都市計画で駅前広場が拡張されたが、軌道の一部が広場にかぶってしまうため、東側に移設された。これが2001年まで使われていた二代目の停留所である。この停留所も高知駅前改良工事に合わせ、駅正面に移転してきた。今までと比べ、距離が格段に近く、歩道橋の上り下りも解消されるため、格段に利便が向上した。ただ、これはまだ仮設のもので、高知駅高架化の際にまた付け直す模様。

二代目乗り場は道路の中央にあり、歩道橋で渡れるようになっていた。現在でも階段の跡が残っている。 二代目乗り場は道路の中央にあり、歩道橋で渡れるようになっていた。現在でも階段の跡が残っている。

歩道橋は1967年の完成だそうだ。昔は車が少なかったので、当初は必要なかったが、モータリゼーションの頃には、ないと危険な状態になっていたようだ。 歩道橋は1967年の完成だそうだ。昔は車が少なかったので、当初は必要なかったが、モータリゼーションの頃には、ないと危険な状態になっていたようだ。

4.旧国分川橋梁と布師田駅跡

今年(2013年)は高知豪雨から15年目だそうだ。もうそんなに経ったのかと驚いた。さて、この災害では国分川流域の被害がすごかった。というのも、国分川の河川改良が遅れており、堤防の低いところから平地にどんどん水が溢れてきたためである。鉄道の被害も甚だしく、国分川橋梁東詰の築堤が崩壊した。橋梁そのものは国分川の濁流に耐えたが、鉄橋周辺の河川改良が決まり、それに伴い新たにトラス橋に架け替えられる事となった。画像は旧橋梁跡を多度津側より写す。右にはトラス橋に生まれ変わった国分川橋梁。 今年(2013年)は高知豪雨から15年目だそうだ。もうそんなに経ったのかと驚いた。さて、この災害では国分川流域の被害がすごかった。というのも、国分川の河川改良が遅れており、堤防の低いところから平地にどんどん水が溢れてきたためである。鉄道の被害も甚だしく、国分川橋梁東詰の築堤が崩壊した。橋梁そのものは国分川の濁流に耐えたが、鉄橋周辺の河川改良が決まり、それに伴い新たにトラス橋に架け替えられる事となった。画像は旧橋梁跡を多度津側より写す。右にはトラス橋に生まれ変わった国分川橋梁。

同じ場所から多度津側を写した。この付近は河川改良のゴタゴタに紛れて痕跡がなくなっている。遠くに橋台が写っているが、これは国分川橋梁のものではない。線路の移動にともなって、国分川橋梁の他にも小さな鉄橋が二本撤去されている。これは二本目の鉄橋のものだ。道路と橋台の間にある空き地は築堤を撤去した跡である。豪雨で崩れたのもこの部分である。 同じ場所から多度津側を写した。この付近は河川改良のゴタゴタに紛れて痕跡がなくなっている。遠くに橋台が写っているが、これは国分川橋梁のものではない。線路の移動にともなって、国分川橋梁の他にも小さな鉄橋が二本撤去されている。これは二本目の鉄橋のものだ。道路と橋台の間にある空き地は築堤を撤去した跡である。豪雨で崩れたのもこの部分である。

橋台の上から高知側を見る。ここにあった鉄橋の名前はわからない。ニュース映像などでここの線路が宙ぶらりんになっている画を覚えている人も多いだろう。ひょっとしたら、この鉄橋は流出してしまったのかもしれない。 橋台の上から高知側を見る。ここにあった鉄橋の名前はわからない。ニュース映像などでここの線路が宙ぶらりんになっている画を覚えている人も多いだろう。ひょっとしたら、この鉄橋は流出してしまったのかもしれない。

更に多度津側へ進む。市道が線路の下をくぐっているが、これも元々は築堤の上で平面交差していた。 更に多度津側へ進む。市道が線路の下をくぐっているが、これも元々は築堤の上で平面交差していた。

すぐそばには見落とされがちだが、水路を跨いでいた橋の跡がある。 すぐそばには見落とされがちだが、水路を跨いでいた橋の跡がある。

次は高知側へ移動した。高知側から旧橋梁跡を写した。 次は高知側へ移動した。高知側から旧橋梁跡を写した。

同じ場所から高知側。As舗装された空き地は築堤を撤去した跡地である。右に見えるのは布師田駅。元々は築堤上にあったが、架け替えに伴い移転した。高知駅周辺の高架化事業まで土讃線唯一の高架駅だった。 同じ場所から高知側。As舗装された空き地は築堤を撤去した跡地である。右に見えるのは布師田駅。元々は築堤上にあったが、架け替えに伴い移転した。高知駅周辺の高架化事業まで土讃線唯一の高架駅だった。

そういえばどこかにと思ってCD−Rを漁ったら旧線時代の写真が出てきた。隣ではすでに新線の橋脚が出来つつある。 そういえばどこかにと思ってCD−Rを漁ったら旧線時代の写真が出てきた。隣ではすでに新線の橋脚が出来つつある。

こちらは布師田駅。こんな写真しかなかった。背後ではやはり新線と新駅が出来つつある。この右の方にも踏切があった。 こちらは布師田駅。こんな写真しかなかった。背後ではやはり新線と新駅が出来つつある。この右の方にも踏切があった。

5.旭町にあった土佐電鉄の引込線

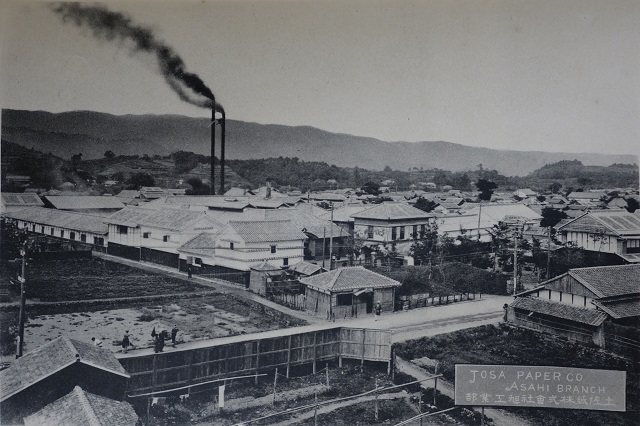

自動車が普及していなかった明治・大正期には、貨物輸送にも路面電車は積極的に使用された。土佐電鉄でも例外ではない。伊野線の建設理由自体、伊野の紙製品を高知港の桟橋へ運ぶという理由があったし、土佐電鉄88年史には、その他にも高知市内に複数の貨物用引込線があったことが記されている。これらは正式な資料が残っていない(高知空襲で社屋ごと資料が燃えてしまったものと思われる)為詳細は不明となっているが、少なくともそのうちの一本は旭町にあった土佐紙株式会社のものだったようだ。場所はイオン旭町店(旧サティ)のところである。ここは高知生コン事件で名を馳せた高知パルプ(旧西日本パルプ)の跡地である。工場が創業したのは戦後の1951年だが。それ以前にもここには紙工場があった。思えば戦後間もない頃とはいえ、旭地区はだいぶ市街地化が進んでいたはずである。そこに大きな工場を建てる用地を確保できたということは、それ以前にも同様の何かがそこにあったと考えるのが自然であった。文字の記録だけでなく写真が残っている。と言ってもたまたま写り込んだレベルのものだが。

煙突の立つ大きな建物群が土佐紙である。左右に走る少し幅の広い道は現在の国道33号である。道路の中央に軌道が見える。伊野線である。この当時は単線だった。上町五丁目(本町筋五丁目)から鏡川橋までが複線化されたのは戦後である。注目すべきは右下、家の影に少し隠れているが、2本の軌条が工場内に引き込まれている。写真が不鮮明で架線が引かれているかわからないが、軽い車両なら少人数で簡単に移動させられるので、本線からの出入りは人力だったかもしれない。上記の通り資料が残っておらず、いつまで使われていたかはわからないが、この写真が撮影されたのは大正時代のようである。

6.伊予鉄松山駅連絡線

予讃線が松山まで開通したのは1927(S2)年であった。松山駅は、市街地から離れた田園の中に建設された。それで市中心部や伊予鉄道といかに接続するかが当初からの課題だった。西堀端から一直線に軌道を引くのが最短経路だが、間に高浜線があるのが問題だった。内務省の「主要道路と鉄道は平面交差させるべからず」という方針を根拠に、松山駅開業に合わせて作る大通りが高浜線と交差するので「高浜線を高架化せよ」という話になっていたようだ(後から出来たクセに〜)。これは現状を見れば分かる通り、結局実現しなかったが、当時は設計されるところまで話が進んでいたようで、軌道敷設の許可が降りる状況ではなかった。また伊予鉄としても、将来性を考えるなら、国鉄線と貨車の相互乗り入れをし、連帯輸送を図りたい思惑があった。そういったわけで、とりあえず古町駅から松山駅へ連絡線が建設される運びとなり、国鉄松山駅の開業と同時に走り始めた。 予讃線が松山まで開通したのは1927(S2)年であった。松山駅は、市街地から離れた田園の中に建設された。それで市中心部や伊予鉄道といかに接続するかが当初からの課題だった。西堀端から一直線に軌道を引くのが最短経路だが、間に高浜線があるのが問題だった。内務省の「主要道路と鉄道は平面交差させるべからず」という方針を根拠に、松山駅開業に合わせて作る大通りが高浜線と交差するので「高浜線を高架化せよ」という話になっていたようだ(後から出来たクセに〜)。これは現状を見れば分かる通り、結局実現しなかったが、当時は設計されるところまで話が進んでいたようで、軌道敷設の許可が降りる状況ではなかった。また伊予鉄としても、将来性を考えるなら、国鉄線と貨車の相互乗り入れをし、連帯輸送を図りたい思惑があった。そういったわけで、とりあえず古町駅から松山駅へ連絡線が建設される運びとなり、国鉄松山駅の開業と同時に走り始めた。

国鉄と伊予鉄の連絡は果たされたものの、城南方面へは古町回りで遠回りとなることから、時間も運賃も余計にかかかり、利用者からの評判は良くなかった。それで、やっぱり西堀端からの短絡線を作ろうということになり、関係当局と会合を重ね、各申請書を慎重に作成していった。1934(s9)年末から1年2ヶ月ほどかかり、36年1月にどうにか認可をもぎ取った。同時に、松山駅へ直接乗り入れていた連絡線を軌道に転換し、新設の軌道と連結し、環状線とすることになった。こうして松山駅開業から9年経って、軌道線の大手町線は開通した。

当初の大手町線は、もともと直接松山駅構内へ入っていた連絡線跡を走り、駅直前で左へ曲がり、真っ直ぐ南下して駅前広場へ向かっていたため、この間は専用軌道だった(左写真参照)。1949年の都市計画事業により、駅前広場の整備が行われる事になり、現在のような県道上を走行するルートになった。

宮田町停留所から松山駅方面を見たところ。現在は急曲線で左に折れて県道の真ん中を進んでいるが、当初は斜めに横切ってビルの方へ向かっていた。 宮田町停留所から松山駅方面を見たところ。現在は急曲線で左に折れて県道の真ん中を進んでいるが、当初は斜めに横切ってビルの方へ向かっていた。

トヨタの販売店の駐車場あたりで弧を描きながら南はに進路を変え、その南側の駐車場に出てくる。駐車場と右の建物の境界線は、ひょっとしたら昔のまま残っているんじゃないかと思う。 トヨタの販売店の駐車場あたりで弧を描きながら南はに進路を変え、その南側の駐車場に出てくる。駐車場と右の建物の境界線は、ひょっとしたら昔のまま残っているんじゃないかと思う。

ホテルサンルートの立体駐車場を貫いて松山駅構内に進入していく。 ホテルサンルートの立体駐車場を貫いて松山駅構内に進入していく。

一瞬、通路が線路跡かと思ったけど、右の建物のところがそうかな。 一瞬、通路が線路跡かと思ったけど、右の建物のところがそうかな。

松山駅は伊予鉄との共用駅だった。青写真がないのでなんとも言えないけど、昔の土讃線後免駅みたいに、電車に対面乗り換えできるようになっていたんじゃないかと思う。その線路跡は埋められており、建物が建っていたりする。車止めの痕跡でもないかと思ったけど、当時を窺えるような物は見当たらなかった。 松山駅は伊予鉄との共用駅だった。青写真がないのでなんとも言えないけど、昔の土讃線後免駅みたいに、電車に対面乗り換えできるようになっていたんじゃないかと思う。その線路跡は埋められており、建物が建っていたりする。車止めの痕跡でもないかと思ったけど、当時を窺えるような物は見当たらなかった。

こちらは大手町線の旧線跡。今は車道化されて両脇は建物で埋まっている。 こちらは大手町線の旧線跡。今は車道化されて両脇は建物で埋まっている。

|  斗賀野駅の駅舎向かって左側にある。車止め部分、陰になって見にくくなってしまったが残っている。線路跡はお花畑になっている。

斗賀野駅の駅舎向かって左側にある。車止め部分、陰になって見にくくなってしまったが残っている。線路跡はお花畑になっている。 高知駅前電停は、開業当時は西側(高知署前方面)にあり、電停は高知通運高知支店付近にあった。1950年頃、都市計画で駅前広場が拡張されたが、軌道の一部が広場にかぶってしまうため、東側に移設された。これが2001年まで使われていた二代目の停留所である。この停留所も高知駅前改良工事に合わせ、駅正面に移転してきた。今までと比べ、距離が格段に近く、歩道橋の上り下りも解消されるため、格段に利便が向上した。ただ、これはまだ仮設のもので、高知駅高架化の際にまた付け直す模様。

高知駅前電停は、開業当時は西側(高知署前方面)にあり、電停は高知通運高知支店付近にあった。1950年頃、都市計画で駅前広場が拡張されたが、軌道の一部が広場にかぶってしまうため、東側に移設された。これが2001年まで使われていた二代目の停留所である。この停留所も高知駅前改良工事に合わせ、駅正面に移転してきた。今までと比べ、距離が格段に近く、歩道橋の上り下りも解消されるため、格段に利便が向上した。ただ、これはまだ仮設のもので、高知駅高架化の際にまた付け直す模様。