安居渓谷といえば、高知県を代表する景勝地である。水質ランキングでトップクラスの水質と評価された仁淀川の、その支流の中でも随一の透明度を誇る安居川沿いに広がる渓谷であり、長年の侵食で作られたV字谷沿いに、大小さまざまな滝が散在し、秋には紅葉が美しい。そこが観光地として知られる以前、その地域は良質の木材の産地として知られていた。その歴史は古く、江戸時代から林業が盛んだった。また、一時期は銅の採掘が行われていたこともあり、現在でもその痕跡を残している。木のある所に軌道あり。ここ安居でも軌道による木材の搬出が行われていた。大正時代から建設が始まり、路線の大部分は戦前に開通していたようだが、戦後もチビチビと延伸が続けられていたらしい。情報を求めて池川町史を開いてみたが、扱いは小さく、石鎚登山のハイカーがトロッコを利用していたという記述ぐらいか見つけられなかった。 起点は国道439号線より県道に入り、およそ五キロ程走った宮ヶ平地区である。そこから安居川沿いに走り、安居渓谷を貫いてゆく。途中何度もジグザグに走りながら高度を上げ、未舗装の林道に重なりながら、大滝神社の近くまで行く。そこから更に、東の斜面に張り付き、ここでも何度もヘアピンカーブを繰り返しながら、筒上山の南の斜面まで登りつめている。この安居林道は、序盤から大滝神社までの様子が「四国の鉄道廃線ハイキング」と言う本(以下本)にまとめられている。予習に読むことでスムーズな探索を行うことが出来た。  |

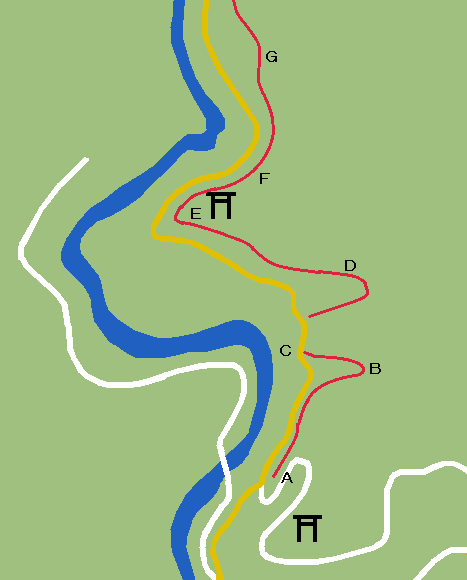

| A 始点の土場跡である。島崎食品のエノキ茸工場を目指してくるとよい。 | |

| 周囲には古レールで作った柵がめぐらされている。 | |

| 近くの納屋の中には信号機が捨てられていた。森林鉄道跡で信号機を発見するのは初めてだ。林鉄でも一定以上の規模になると信号機を設置することもあったという。もちろん閉塞信号という上等なものはなく、手信号の旗を電灯に置き換えたぐらいのものである。ま、当時を知っているわけではないので、本当は軌道とは関係はない物なのかもしれないが。一応レンズには鉄道用合図灯でお馴染みの白光舎工業の刻印がある。 | |

| 土場の跡地の半分にはキノコ工場が建てられている。裏手の柵沿いに進んでみる。 | |

| しかし、間もなく進めなくなる。 | |

| 工場横の町道を通り、工場裏手に回ることができる。 | |

| 裏手の路盤は墓地に変わっていた。 | |

| B 墓地を過ぎるとすぐに谷に出る。本によれば、両岸に橋台が残るとあるが、自分は見つけられなかった。 | |

| ただし、それっぽいなーと思わせるものはあった。終点側のそれである。自分が見慣れた橋台とは雰囲気が違う。 | |

| 今まで自分が見てきた橋台は、もっと角が張っていたはずだ。無論、安居でもそうで、この先幾つもの橋台を目にすることになるが、やはりどれも角張っていた。だから、これは"それっぽい"の域にとどまっている。 | |

| 起点側はこうだ。緑が薄くなれば、ひょっとしたら中に橋台があるのかもしれないが、自分は確認できていない。わざわざ橋を架けなくても、奥まで行けば短い暗渠で済みそうである。そうなっていたのかもしれない。 | |

| 谷を渡ると民家の軒先を掠めていく。 | |

| C しかし、県道にぶつかると、その先は削られていてなくなっている。向こう側の谷に行けば、そこからまた路盤が復活するはずだ。 | |

| 丘を越える小道があるので遠回りせずに反対側に行くことができる。 | |

| 軌道跡は畑になっている。地形に逆らわず、谷に入ったり出たり、旧道と同じように走っている。 | |

| 軌道は一段上。 | |

| 反対から。左奥から続く平場が路盤。 | |

| D 同じところから対岸の今まで歩いてきた道を見る。トタンで四角く囲われた場所があるのが路盤だと思ったが、一段下の方が自然な感じだ。 | |

| 路盤はコンクリート舗装された歩道になっているが、僅かな距離だけである。歩きやすいからと左へ行くと間違い。路盤は真正面の小屋の下である。 | |

| 歩道は暫くの間、路盤と並行している。 | |

| ここだけ見るとナローゲージの廃線跡に見えない。 | |

| しばらく進んで鳥居の前を通過するようならそれは正解である。 | |

| ここは二所奥神社という。 | |

| 神社の前の家の庭先に謎の円盤を見つけた。 | |

| 車輪じゃないか? | |

| 神社前を過ぎると、小屋に阻まれて進めなくなる。ここは一旦離れ、別の道を探す必要がありそうだ。 | |

| 歩道は縦横に巡っているため、割と簡単に迂回ができる。 | |

| ただ、その先が同じように通せんぼされていることもある。もう一度迂回だ。 | |

| 軌道と関係ない話だが、県道を歩いているとバス停を見つけた。平成の初期までJRの路線バスが運行されていたという話だ。現在はスクールバスが走るのみで、一般の乗合はないそうだ。 | |

| よくよく見ると、国鉄の文字が。随分物持ちがいいものだ。しかもここの一枚だけではなく、自分が確認した限りでは、ここも含めて三ヶ所の国バスの停留所を見ている。 | |

| 停留所は一般の民家のすぐ玄関先にある。ポストがダルマだったら完璧だった。 | |

| 更に県道を歩くと、こんな標柱が立っていた | |

| 営林署の建物があったようだ。 | |

| E 集落の外れで軌道跡に復帰することができた。トタンに沿ってカーブしている。 | |

| その先はすぐに森へ入って行っている。 | |

| F やっと軌道らしさを感じてきた。 | |

| 一瞬だけね。 | |

| 本には藪化していて通行不可とあるが、無理をすれば通り抜けられなくはなかった。勿論おすすめはしないが。 | |

| G 姿勢を低くして強引に進むと、いずれモノラックと交差するはずである。このレールは県道から伸びているので、追いかけてくればいずれ軌道跡に立つことができる。。 |